つるばみ色のなぎ子たちへつづく道 vol.3|細馬宏通氏 ✖ 片渕須直監督特別対談

March 11, 2025

片渕須直監督(左)と細馬宏通氏(右)

片渕須直監督特集上映企画「つるばみ色のなぎ子たちへつづく道 第3弾 『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』」が8月9日(金)~8月16日(木)京都・出町座にて実施された。【つるばみ色のなぎ子たちへつづく道】は、現在制作中の片渕監督最新作「つるばみ色のなぎ子たち」と、これまでの片渕監督各作につながる主題や創作の原点などを探る上映企画。昨年12月と今年4月に開催された企画では、片渕監督が登壇し、千住明氏(作曲家)、コトリンゴ(音楽家)とそれぞれ対談した。

8月10日(土)限定上映作品『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』の上映後、出町座の田中誠一氏が進行司会を務め、片渕須直監督、細馬宏通氏(行動学者)が登壇したアフタートークが実施された。毎年8月全国各地で多く再上映される片渕監督の『この世界の片隅に』、『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』について、トークではアニメーション表現の可能性をお二人は再び振り返って、その表現を踏襲した新作『つるばみ色のなぎ子たち』のエピソードも語ってくれた。

【トークイベント】

日時:2024年8月10日(土)『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』上映後

会場:出町座

登壇:片渕須直監督、細馬宏通さん(行動学者/早稲田大学文学学術院教授)

MC:田中誠一氏(出町座座長)

「この世界の片隅に」で用いられたアニメーションの技術

MC:お二人よりご挨拶をいただけますでしょうか

片渕:「つるばみ色のなぎ子たちへつづく道」ということで3本目「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」を上映いただきました。「つるばみ色のなぎ子たち」まで、まだまだ道は続いていますが、本日はよろしくお願いします。

細馬:片渕監督とは8年前にもお話しさせていただきました。その対談の内容は、私がその後書いた『二つのこの世界の片隅に』の中に収められています。お話をするのはずいぶんと久しぶりですが、よろしくお願いいたします。

MC:ありがとうございます。今の細馬さんのお話にあった本に掲載されている「この世界の片隅に」の論考というのが、その当時Web連載でしたね。

細馬:そうなんですよ。公開してすぐにいろいろ書いたらネタバレになるからだめだろうと思って、3週間ぐらい待ってから掲載しました。その間に、あっという間にロングランが決まっていきました。

片渕:そうですね。その時期にはたくさんのことが一気に訪れてきて、いろいろなことがどんな順でやってきたのか、記憶がオーバーフローしちゃってます(笑)。細馬さんとの対談は、出町座ができる前の旧・立誠シネマの畳の部屋でした。

細馬:そうですよね(笑)。僕はこういった論考を書く際、普通はビデオになってから自宅で書くんですが、この作品は映画館に何回も行って確かめました。さらに配信が始まったころに、再び色々確かめるために、配信された映像をコマ送りで動かすプログラムを自分で作りました。そうすると、そのシーンが「何コマ落ちなのか」などのアニメーションの仕組みが少し見えたので、それを論考に加えました。

片渕:アニメーションは1秒間に24コマですが、それを2コマずつ、あるいは3コマずつなど使って絵を描いていきます。実は、どれを使うかによって脳の中で起こっていることが違うんじゃないかと考えていました。見て感じる動きの印象が変わるわけですね。それを知覚心理学の先生たちと一緒に考えていました。

「この世界の片隅に」は、そういった研究を実際に生かしたということで、日本アニメーション学会から賞をいただいています。

細馬:僕らは1秒24コマ全部描くほうがいいのではと考えてしまいます。けれど、2コマずつ、3コマずつ描いた方が効果的かつ合理的な場合もあるわけですよね。そこで重要なのは、画面の中で物や人がどれぐらい動くか、ということでしょうか。

片渕:それと、一度に動く距離の大きさですね。2コマずつ、3コマずつ描く。(「2コマ打ち」「3コマ打ち」といいます)何コマ打ちかというのは、すなわち「時間」ですが、そこに「距離」を考えて、距離×時間で「速度」となる。そのどこを変えるかで画面の中の「動きの印象」が変わっていく。

作画のラインテストの最中に、本来3コマ打ちで描いていたものを、1コマ打ちにして、動きを速くしたところもあるのですが、すると動きが生々しい印象になる。

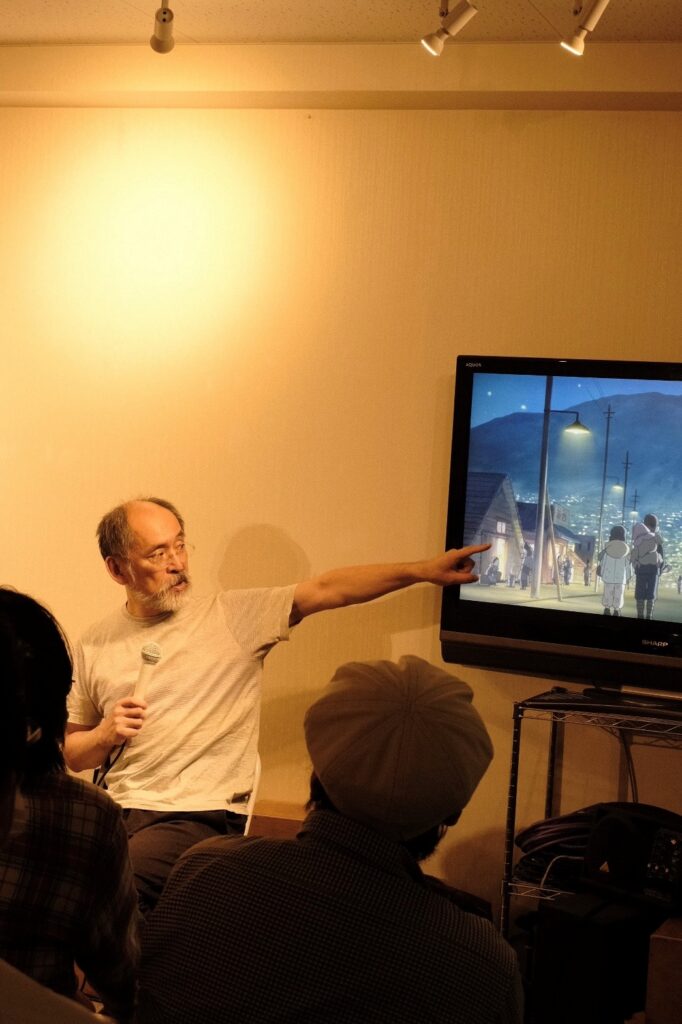

「つるばみ色のなぎ子たち」のパイロットフィルムでもそのようなところがあります。

細馬:途中で変更することもあるわけですね。

片渕:「この世界の片隅に」はかなりそういった試行錯誤をやりこんでいます。普通は映画って、全部のカットが出来上がったら、繋げてここを切ろうという編集の作業になるじゃないですか。でも、「この世界の片隅に」では編集で一コマも切っていない。

つまり、作画のチェックの段階で、このカットの長さは何秒何コマという必要ギリギリまで全部作り切っているんです。印象上もうちょっとここで間をとりたいということで、編集作業で足したところはありますが、切った覚えがちょっとないんですね。

細馬:絵が出来上がる時点ですでに編集がほぼ出来上がっているというのは、アニメーションと実写映画の大きな違いですね。

人の目から見える世界を画面にする

細馬:「つるばみ色のなぎ子たち」のパイロットフィルムにはいきなり蚊が出て来ますよね。新作を打ち出すときに、いろいろなやり方がある中で“蚊でいくんだ!”と、驚愕しました。

片渕:そうですね(笑)。あと、ハエにも力を入れました。当時の牛車で使われていた牛の種類を埼玉県の動物園に見に行ったんです。そしたら、おしりにハエがたかっていて。なので、ハエをかなり描きました。

細馬:「マイマイ新子と千年の魔法」から「この世界の片隅に」は、例えばモンシロチョウなどが美しいですよね。虫つながりとはいえ、そこから蚊やハエなんですね。飛ぶ動きは、作画の方にお任せなんですか?

片渕:そうですね。撮影の際に動きや数を足したりもしてます。

細馬:「この世界の片隅に」のたんぽぽの綿毛の動きと同じですか?

片渕:そうです。他にも、6月22日にすずさんの頭の上に落ちていく爆弾も、実は1カットあたり爆弾1個しか書いていないですね。それをいろいろと調整していきました。

細馬:爆弾と同じように、花を散らして、最新作の蚊も飛ばせているんですね。ボウフラも、一匹描いて、それを使うような形ですか?

片渕:いや、あれは結構描いてます。本物のボウフラを会社の中で養殖して、原画の人が観察して描いたりしました。

細馬:それはロトスコープとかではなく?

片渕:ロトスコープではなくて、観察してこんな動きだなと気付きながら作業しています。

人間の見た目とカメラが撮ったものって、実は遠近法からして違うんですね。人間の目が感じた画面を作ろうとしています。

細馬:人の目は、視野が広くても一部だけをフォーカスしてますよね。

片渕:でも、ぱっと見渡すと全部ピントあってたりしますよね。

細馬:そのぱっと、の短い時間のあいだに目玉も顔も動かして、頭の中でこんな感じだって構成しているらしいですね。

片渕:「つるばみ色のなぎ子たち」はワイドスクリーン(シネマスコープ)なので、「この世界の片隅に」よりも左右に広いんです。広いと、右目と左目の見え方の違いが、画面の左右に現れてしまう。だから右と左で消失点が違う遠近法を入れるという手法をとっています。

細馬:ということは、1枚絵に消失点が複数あるということ?

片渕:複数というか、徐々に変化する。

細馬:そんなことできるんですか。

片渕:やってみました。そうすると、人が見ている雰囲気の絵になる。そんな風に絵作りをしたりしています。

細馬宏通氏

その時代の空気感と確かめるための手段

片渕:「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」に戻って。戦艦大和を作っていた当時の呉は、機密保持のために、様々な場所の港側がトタン板のようなもので隠されていました。それは昭和12年頃で、まだ市民が戦争の意識を強く持っていない時代。だから線路に沿って、列車の窓の外すぐのところに銀色のトタン板の壁ができて、「車内に太陽光線が照り返されて暑い」なんてクレームが出ていて。他にも、灯火管制の演習を初めてやったら、酔っ払いの足元が危ないなんてクレームも来た。

我々と変わらない常識で生きていて、クレームをつけているんです。それが時の流れとともにどんどん許されなくなっていく。

細馬:情報統制が進むからですね。海側の鎧戸を閉める指示もおりてきたと。

片渕:実はそれについては、確実に閉めたかは微妙でした。閉めた場合もあるらしいという感じ。

呉で当時中学生ぐらいだった方々に集まっていただいて、本当は鎧戸を閉めたんですかと聞いたんです。そしたら「さぁ…?」と。友達に電話して聞いても、「閉めた?」「どうかな」「いや、閉めてない!」「俺は閉めさせられた」みたいな(笑)

細馬:うちの父は、ある時期は閉めたと言っていました。何しろ昔の記憶だから、曖昧ですよね。

片渕:全部は分からないですよね。でも実際にそういう話を聞けたのは、とても大切でした。

例えば、機銃掃射はどうなのかと聞いたら、ざーっとトタン板の上に何かまき散らしたみたいな音がするってとおっしゃっていて。すると、別の方が「それは記憶違いだ。機銃掃射じゃなくて焼夷弾の音だ!」「えーそうだったっけ?」みたいなやり取りを目の前で見せていただきました。

細馬:どこかから俯瞰して見ていた話ではないということですよね。本当に街中にいた人にとっての、自分の身の回りのごくわずかな手がかりや、防空壕の中で聞こえてくる音でできた記憶。だからこそ生々しいとも言える。

片渕:でも、皆さんの視野の外にあるものが、我々の画面に映り込むこともあります。例えば、写真をたくさん集めて眺めていて見つけた変な建物。戦前から戦後もずっと建っていて、空襲でも焼けずに健在なのだけど、公衆便所にしか見えない。

これは何か聞いたら、皆一様に「さぁ…?」って(笑)。皆さん、そんな建物があったことを今まで知らなかったわけです。

細馬:お店とかだと意識して覚えてるんですよね。でも、誰も目を引くものじゃないものになると、あまり覚えていない。

片渕:記憶だけだと分からないことが結構ありますが、それを埋める史料というがあったりします。そういったことを複合させて、「この世界の片隅に」は制作しました。それと同じことを今、最新作の平安時代を対象にやっています。

平安時代をビジュアルで捉えてゆく

細馬:昭和はまだ何とかなりますが、平安時代はどうするんですか?

片渕:当時のできるだけたくさんの文書史料をクロスチェックして掛け合わせると、ここで何が起こったのかとか、これの意味はどうだったのかが分かってきたりします。

細馬:そのクロスチェックは、もちろん枕草子があると思いますが、他のものだと?

片渕:権記、小右記、御堂関白記、紫式部日記、日本紀略、扶桑略記、大鏡、栄花物語、たくさんの和歌集、宇津保物語みたいな創作物語、さらには延喜式などの律令・・・・・・。

細馬:日常の記述についてでしょうか?

片渕:儀式などの描写もですね。例えば、毎年十一月に行われる五節の舞姫の宮中参入。女性は当時顔を出せないので、隠しているはずなんです。

どうやって隠していたのかと考えたら、几帳というカーテンみたいなものを四枚使って、四方向から囲んで隠す。その状態で移動していたらしいんです。視界が狭い中で歩かなきゃならないけど、レッドカーペットみたいな敷物の上を歩くので、低速だったらどうにかなる。むしろ儀式だから、その方が厳かに見える。ということなのだろう、と。今のところは。

細馬:几帳や装束なんかには、微妙なアニメーションの動きもありますよね。

片渕:そうですね。けれど、我々が十二単や当時の装束を着ても、もたもたしてしまって、あの当時の人たちと同じように動けないんです。それが、日本舞踊のプロの方に着て動いていただくと、一挙動でスッと動く。着慣れていると取り回しが違うんだろうなあ、と分かります。

細馬:「取り回し」というのは?

片渕:例えば、座るときには、足の裏を合わせた胡坐みたいな、独特の座り方をするんです。だから座高がすごく低い。80センチぐらいしかないんです。立っているところからその姿勢までどうやって座るか。この場合の座高は、文部省のいろいろなデータで時代ごとの座高のデータを調べて、平安時代中期は、明治対象のこの頃と同じだな、なんて考察して割り出しました。

細馬:最近文科省が座高の計測をやめたらしいですが、もうこれから先に片渕監督みたいな方が出てきても同じやり方はできないですね(笑)。

小倉百人一首のかるたには、畳の上に十二単着た女性が描いてありますが、あの中の足は正座じゃないんですね。ものすごくべったり座る印象になると。その方がおしとやかに見えるかもしれない。座高が低い方が着物の裾がより広がって、見た目もちょっと富士山っぽくてきれいになるのかも。

片渕:だからいろいろ考えて至ったのは、十二単とは畳の上におしりをつけて座ってそういうポーズをとるために専用につくられた服なのではないか。あれは椅子には腰掛けられない服なんです。

細馬:当時、椅子に座るということはあるんですか?

片渕:平安時代中期は、まだ椅子に座る、あるいは外で立って歩くという動作が儀式に必要だったことが文書史料上残っています。

ある儀式では、女性が外へ出て歩く必要があるんですが、十二単って長袴なので、履物を履けないから、外の地面は歩けないんです。そうした場合には、十二単とは全く違う装束を着ていたことが理解できました。

細馬:僕らの固定観念だと、そういう儀式のときに一番着飾るのが十二単なイメージがあります。

片渕:十二単は、グレードで言うと三番目ぐらいで、その上に儀式用のきちんと歩けて椅子に着座できる装束があるみたいです。

でも実は、女性が参加する儀式がどんどんなくなっていき、そういう装束を着なくります。

着なくなった頃になって、絵巻物が描かれ始めます。すると絵巻物には、歩けて椅子に座れる装束を着てない姿しか描かれない。今回の映画は平安時代中期を舞台にしているので、絵に残っていないものを我々は描かなきゃいけないんです。

細馬:歴史上もあまりタッチされていない前人未到の分野ですね。『つるばみ色のなぎ子たち』が出来た暁には、「平安時代ってこんな見た目だったのか」と感じることになりそうですね。

片渕:一カット一カット描きは始める前に「これは何か?」と言いながら、確かめて進めています。

細馬:松明の実験もされていましたね。

片渕:松明って棒に見えるけども、板を合わせて筒状にして、真ん中に松や杉の葉っぱなどの燃えるものが入っているんです。

じゃあどれくらいの量で燃えるのか、どれぐらいの時間燃えるのか、燃えたときに外側の木の枠はどうなるんだろうかなどを実験してみないとわからないなと思って調べました。

細馬:当時の光源として、松明は重要だったでしょうね。

片渕:そうですね。「朝廷」などという言葉があるように、もともと政務や宮中に日常は、朝早くに行われていました。枕草子より少し前の時期の村上天皇という人が、どうやら彼は極度な夜型だったらしく、いろいろなことを全部夜することに変えてしまった。当時は先例主義なので、以降、踏襲されます。照明も多用されるようになって、すると、創建以来一回も火事にあっていなかった内裏が、それ以来火事で全焼頻発なんてことになってしまうんです。

枕草子の時代より少しだけ後にまた内裏が何度目かの全焼をして、再建の話になる。「もう予算ないよ」、「どうします?」、「建物を小さくするか」という議論がされています。

となると、絵巻物に描き残されている内裏って平安時代末期のものになるわけですから、縮小後の姿なのかな、とか。

細馬:それを参考に描くと大きさが違ってしまう…?

片渕:村上天皇は本当に罪作り(笑)。

細馬宏通氏

清少納言という人物とその周りの人やモノ

片渕:中宮定子という人物も、夜中ずっと起きています。深夜ラジオもないので、暇なはずなんです。そうすると、多分清少納言なんかが深夜ラジオの代わりだったのかもな、って思ったりして。

細馬:よくしゃべって、相手をしていたというわけですね。

片渕:例えば、夜中にお坊さんが徹夜でお経を上げている横で、定子の女房たちがずっと話をしているんですよ。

「お坊さんに迷惑だったわ、もうやめよう」というと、お坊さんが「眠くなるから、もっと続けてくれ」って言ったりして(笑)。落語みたいですよね。夜中ずっと誰か喋って過ごすって、すごく重要なことだったんじゃないかなと思います。

細馬:清少納言、DJ説というわけですね。ラジオをつけっ放しにするような感覚。それは中宮も重宝したでしょうね。

枕草子読んでいても、彼女はきちんとしたことをかなり話せる人だった印象を受けるので、彼女の話自体はやっぱり面白かったと思うんですよね。

片渕:話題は尽きないと思いますね。枕草子以外にも、当時の他の人が清少納言の印象を書き残している。

栄花物語の中には、30代になった清少納言が接待する役目をしていた記述があります。そのときの彼女は、すごく愛想がよく人と話していた。若い人よりよっぽど元気が良かった、と。そうした彼女は、かなりポジティブなイメージを周囲に与えていた印象です。

細馬:様々なタイプの人と対話できるということは、多くの引き出しを持っていそうです。

片渕:そして彼女は、女性だけでなく、男性とも話して相手をしています。当時、貴族女性は、親族以外の男性とは会話をしないんです。

けれど、清少納言は枕草子の中で、「貴族女性は応対する役をちゃんと経験するべきだ」と書いています。彼女自身が実際にそうだったんだと思います。

細馬:男女を問わずいろいろな人と喋れるとなると、人のことが好きな人、という感じがしますね。

片渕:そうですね。いろいろな人と仲良くして、同僚との仲も良かった。でも、彼女が責められるような噂が流れたということが枕草子に書かれています。じゃあ誰が言ったのか。映画を作る上で、それが誰だったのか決めつけていかなければならないわけです。

細馬:それは女房の名前などはわかっている状態で特定するんですか?

片渕:枕草子にも、何人か同僚の名が載っています。「少納言」は複数いたらしく「清少納言」「源少納言」と苗字の頭文字をつけて区別されたらしい。同じように、「小兵衛」というひとがいるんですが、おそらく「兵衛」が別にいるので、後任者の方に「小」をつけて区別したようだ。すると「兵衛」という人物を置けばいいということになる。

清少納言が出仕初期の頃には、私は9番目だったと書いている。中宮の中臈女房の定員が9人だった可能性があり、すると、新任の頃の清少納言は、多少年上のはずなんですが,最下位だったことになる。

さらには、彼女がその一員だった中宮の女房たちには、上臈女房と呼ばれる高位の人たち、三役と呼ばれる役付の人たち、女蔵人という下臈女房である人たち、博士という勤怠管理の人など、役職や階級が明確にあります。

細馬:映画ができるまででここまでお話が聞けると思うと、映画が完成したらどうなるんだろうと、今からワクワクしています。

片渕:ありがとうございます。清少納言のまわりの人物でなく、使っている物についても同様に調べています。例えばパイロットフィルムのラストで枕にあごを乗せていますが、あの枕も奥州藤原氏のミイラがしていた枕を参考に復元しました。

中には木の枠の間に綿が詰まっているようなんですが、当時は木綿がないので、綿といっても絹の綿になります。もしくは、布のようなものを巻いていたのか。などといろいろ考えが広がってゆくわけです。

細馬:柳田国男が「木綿以前のこと」で、昔のことを記していますが、その木綿以前よりさらにずっと前のことを理解して、考えてゆく。そうすると、あごを乗せるとこれくらいの沈み込みになるという具体的な絵が浮かび上がってくるわけですね。

片渕:そういったことを一つ一つ、枕草子とかその周辺だけ見たらわからないので、ミイラに至るまで様々な分野に視野を広くして、ひっかかってきたものを見つけて、確かめながら制作を進めています。

細馬:枕草子がベースの話ですから、枕がちゃんとしていないと困りますもんね(笑)。

片渕:おあとがよろしいようで。

MC:お二人とも、ありがとうございました。

企画:コントレール、出町座